2025年7月4日至6日,道桥工程学院“青匠小院”实践服务团的14名师生,踏上了吉林省图们市苇子村的土地,开启了为期三天的暑期“三下乡”社会实践。这支充满朝气的队伍,以“普通话推广与文化传承”“专业赋能乡村振兴”为双主线,通过实地调研、技术帮扶、文化惠民、红色教育等丰富形式,在祖国的边境线上,用行动诠释新时代青年的责任担当,让青春奋进的旗帜在乡村沃土上高高飘扬。

初识苇子:一场青春与乡村的双向奔赴

7月4日,实践团抵达图们江畔的这座边境村落。在村委会的座谈会上,团队成员与当地村干部深入交流,从村民质朴的乡音中聆听苇子村的发展故事,在村落厚重的历史文脉里探寻振兴密码,进一步明确了“专业服务+思想引领+文化赋能”的实践目标。指导教师石春辉在发言中强调:“我们此行要带着问题意识来,聚焦边境乡村发展的痛点难点;更要带着实践成果回,为苇子村振兴提供可落地的解决方案。”

午后的阳光洒在苇子村黄牛养殖基地,团队成员循着草料的清香深入天然棚舍,从育种到出栏、从疫病防控到市场流通,细致研学每个环节。参观结束后,大家深刻意识到:乡村振兴既要路通桥稳的基建支撑,更需农业产业插上现代化、科学化的翅膀。

夜幕降临,村广场上一场别开生面的文艺晚会如期上演。实践团成员以歌曲、舞蹈等形式,展现道桥师生多才多艺、积极向上的精神风貌;村民们则用淳朴的歌声与舞蹈,传递对美好生活的向往和对青年学生的热烈欢迎。这场双向奔赴的相聚,让乡村振兴的热情在彼此心中愈发炽热。

推普反诈:筑起乡村“防护网”

“‘讲普通话,用文明语,做文明人’——跟着姐姐读!”实践团的普通话课堂上,孩子们的童声与老人的乡音交织成趣。实践团通过生动的故事讲解和互动游戏,点燃了大家的学习热情,耐心纠正发音的间隙,也把温暖的情谊种进彼此心里。

在此基础上,实践团同步开展反诈骗宣传。成员们捧着宣传册,结合真实案例拆解“冒充客服”“虚假投资”等骗局,教村民记牢“三不”原则——不贪小利、不泄信息、不轻易转账并下载反诈App。从发音纠正到防骗支招,青春力量为苇子村织就了一张既通民心、又护平安的“守护网”。

文化铸魂:在边境线上传承红色基因

7月5日,“踏寻红色足迹”的实践团走进延边州博物馆、太兴村红色教育基地、图们市气象局、水南村历史文化长廊等地,在行走的思政课中感悟初心使命。在太兴村红色教育基地,斑驳的墙面上"抗战必胜"的标语让学生们驻足沉思;在图们市气象局,现代化监测设备与抗联时期简陋的气象观测记录形成鲜明对比,让同学们深刻体会到科技报国的时代责任;水南村历史文化长廊中,朝鲜族群众支援抗联的感人故事,更让师生们认识到民族团结的深厚力量。这场红色之旅不仅是一次历史寻访,更让青年学子在乡村振兴实践中找到了精神坐标,将红色基因转化为服务边疆建设的实际行动。

专业赋能:用技术描摹乡村新图景

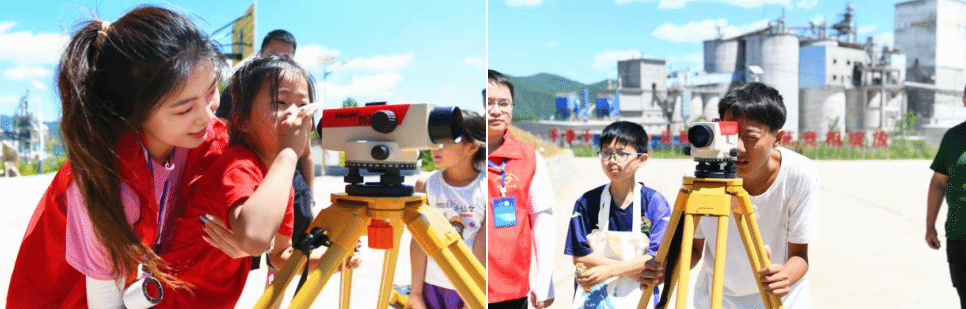

7月6日的苇子村道旁,实践团成员手持全站仪、水准仪,边勘测边记录。分组走访村民家时,他们把“道路是否好走”“屋檐是否漏雨”“后山滑坡隐患”等诉求一一记下,结合专业知识初步规划出桥梁测绘、路段检测的重点区域。

此外,成员们还与村里青少年互动,教用测量仪、讲道桥原理,孩子们眼里的好奇,成了团队“把论文写在乡村大地上”的又一份动力。

民族团结:像石榴籽一样紧紧相拥

当日下午,实践团走进康宁民俗园,通过与村民交流,大家深入了解民俗园的历史背景与文化内涵,真切感受乡村文化的深厚底蕴与独特魅力。在草地中央,实践团与村民共跳民族舞,裙摆飞扬间,是文化的交融,更是心灵的相拥。排球场上的呐喊声掀翻了午后的宁静。师生与村民组队厮杀,精准的传球、奋力的扣杀里,藏着“并肩作战”的默契,欢声笑语中,心与心的距离愈发贴近。“就像石榴籽,紧紧抱在一起才更有力量!”村民阿姨的话,道出了此刻最真挚的情谊。

告别是为了更好的重逢

三天实践落幕,苇子村的炊烟、孩子们的笑脸、红色土地的温度,都成了师生行囊里最珍贵的收获。“回到校园,要把这里的故事讲给同学听,更要把‘实干’二字刻进专业学习里。”参与实践的学生说。

道桥工程学院正以此次活动为契机,搭建更广阔的实践平台,让更多道桥学子走进乡村振兴的田野。青春与乡村的相遇从不是终点,当“青匠”们带着苇子村的泥土气息重返课堂,把村民的期盼转化为钻研专业的动力,再带着更硬的本领回到基层,定能让更多像苇子村这样的村落,在道路通达、桥梁稳固的蓝图里,绽放出更鲜活的振兴模样。

撰稿人:王 楠

初审:王 雨 楠

复审:石 春 辉

终审:周 勇